長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅促進法」)」にもとづく「長期優良住宅認定制度」の基準を満たし、認定された住宅のことを指します。

長期優良住宅は、耐震性や維持保全性、可変性、居住環境などの、さまざまな厳しい基準を満たしているため、一般的な住宅と比べて性能が優れています。そのため、安心して長く住み続けることができる家です。また、環境にやさしい省エネ対策や、バリアフリー対策、将来の生活を見越した劣化対策や維持管理のしやすさなどに配慮されていることも特長です。

国土交通省(※1)では、長期優良住宅を大きく分けて以下の措置が講じられている住宅と定めています。

- 長期的に使用するための構造及び設備を有していること

- 住居環境等への配慮を行っていること

- 一定面積以上の住戸面積を有していること

- 維持保全の期間、方法を定めていること

- 自然災害への配慮を行っていること

また、長期優良住宅の認定住宅は、各種税金の優遇措置、住宅ローンの優遇金利、補助金の支給など、さまざまな優遇が受けられます。購入するマイホームをどういった住宅にするか悩んでいる人にとっては、見逃せないポイントですね。

そこで今回は、マイホームの購入を検討している人に向けて、長期優良住宅のメリットと注意点を分かりやすく紹介します。

長期優良住宅を購入するメリットは4つ

長期優良住宅を購入すると、さまざまな優遇措置を受けることができますが、特に新築(新たに建設)または新築住宅を購入した場合には、次の4つのメリットが得られます。

- 長期間にわたって安全かつ快適に暮らすことができる

- 税制の優遇措置を得られる

- 地震保険料が割引になる

- フラット35をよい条件で利用できる

[ 1 ] 長期間にわたって安全かつ快適に暮らすことができる

長期優良住宅はその名の通り、安全で快適な住まいに長期的に住めるという点が大きなメリットです。バリアフリーの観点でも一定の基準を満たしているため、二世代、三世代での同居にも適しています。安心かつ快適に暮らすことができるよう、耐震性や断熱性などさまざまな観点で高基準を満たす長期優良住宅であれば、次の世代にも安心して引き継ぐことができます。

[ 2 ] 税制の優遇措置を得られる

さまざまな税制優遇措置を得られるのも、長期優良住宅を購入するメリットです。詳しい内容は以下の記事でご確認ください。

[ 3 ] 地震保険料が割引になる

長期優良住宅では、認定を受けるために一定の耐震性が求められます。その認定時の耐震性に応じて、地震保険の保険料が割引になります。(※2)

耐震等級割引

品確法にもとづく耐震等級で、耐震等級2であれば30%、耐震等級3であれば50%の割引率となります。

免震建築物割引

品確法にもとづく免震建築物である場合、50%の割引率となります。

なお、「耐震等級割引」と「免振建築物割引」は併用できず、いずれか一方、割引率が高いほうのみ適用されることに留意しましょう。

[ 4 ] フラット35をよい条件で利用できる

長期優良住宅は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供するフラット35の住宅ローンをよい条件で利用できます。

フラット35の「フラット35S」が適用され、金利が当初5年間引き下げられる

一定の水準を満たす良質な住宅では、フラット35Sが適用されます。そのなかで長期優良住宅の水準以上の住宅を取得する場合であれば、フラット35S(金利Aプラン)、またZEH水準以上の住宅では、フラット35S(ZEH)が適用されます。フラット35S(金利Aプラン)では、金利が当初5年間0.5%、フラット35S(ZEH)では当初5年間0.75%引き下げられます。

フラット50の利用ができる

フラット50は、返済期間最長50年となる住宅ローンで、将来、住宅を売却することになった場合、その購入者に住宅ローンを引き継げる金利引継特約が利用できる点も特徴です。長期優良住宅であれば、このフラット50の住宅要件は満たすことができます。

長期優良住宅の認定条件は10項目

上記のように、長期優良住宅にはさまざまな優遇制度がある一方、認定を受けるには国の定めた条件を満たさなければなりません。具体的には、次の10項目の基準を満たすことが必要とされています。

| 基準項目 | 認定基準の概要(新築住宅) | |

|---|---|---|

| 劣化対策 |

・劣化対策等級3の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合すること(数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。通常の維持や管理で、100年程度使用できること) ・新築木造住宅の場合は、床下と小屋裏に点検口を設置されていること、床下空間に有効な高さが確保されていること |

|

| 耐震性 |

次のいずれかに該当する耐震性が必要 ・耐震等級(倒壊等防止)等級2または等級3 ・耐震等級(倒壊等防止)等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下 ・耐震等級(倒壊等防止)等級1かつ各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準に適合するもの(RC造等の場合に限る) ・品確法に定める免震建築物 |

|

| 維持管理、更新の容易性 | 構造躯体より耐用年数が短い設備配管に関して、清掃・点検・補修・更新などの維持管理が簡単にできる措置が取られていること。(維持管理対策等級3以上、または更新対策等級3以上であること) | |

| 省エネルギー対策 | 断熱性能など基準を満たす省エネルギー対策が取られていること。(断熱等性能等級5以上で、一次エネルギー消費量等級6以上であること) | |

| 可変性 (共同住宅・長屋) |

居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。たとえば、将来の間取り変更に備え、配管、配線のための躯体天井高さ(2,650mm以上)を確保すること | |

| バリアフリー性 (共同住宅・長屋) |

高齢者等配慮等級(共用部分)等級3 (将来のバリアフリー改修に対応できるように共用廊下等に必要スペースが確保されていること) |

|

| 居住環境への配慮 |

・良好な景観の形成そのほかの地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図ること |

|

| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模(面積)を有すること。一戸建て住宅の場合は75㎡以上、共同住宅の場合は40㎡以上の面積が必要(少なくとも1つの階は階段部分を除き40㎡以上が必要) | |

| 維持保全計画 |

建築時から将来を見据えて、以下の部分・設備について定期的な点検・補修などに関する計画が立てられていること ・住宅の構造耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水または排水のための設備 |

|

| 災害配慮 | 災害発生が予想される地域においては、リスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じること | |

これまでは地震以外の災害リスクが考慮されていませんでしたが、改正によって「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が、認定基準に追加されることになりました。

長期優良住宅の申請方法は?

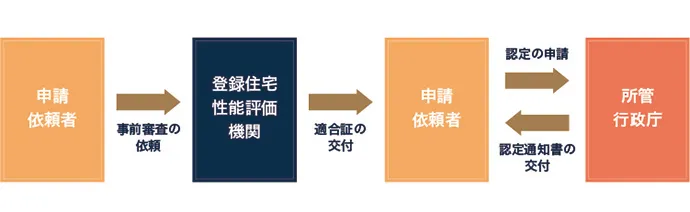

長期優良住宅の認定を受けるには、申請と書類審査が必要です。申請から認定までの流れを、おおまかに4ステップに分けて見ていきましょう。

[ 1 ] 事前相談後、依頼書類を作成して審査を受ける

申請依頼者(建築主や分譲事業者、建築会社)は、まず「長期優良住宅建築等計画」の案を作成し、登録住宅性能評価機関へ事前相談をします。相談後、長期使用構造等であるかの確認を評価機関へ申請して長期使用構造等確認依頼をします。評価機関で審査、質疑応答を経て審査にかかる費用の支払いを行う流れです。

[ 2 ] 確認書を交付してもらう

登録住宅性能評価機関で認定基準を満たしていると判断されると、確認書等が交付されます。

[ 3 ] 確認書と必要書類を提出する

登録住宅性能評価機関からの確認書等の交付後、確認書を添付して、認定申請書・各種図面・計算書・添付図書一覧などの必要書類を所管行政庁へ提出、申請します。

[ 4 ] 所管行政庁が審査を行う

所管行政庁が認定基準の区分ごとに技術的審査をし、認定されると「認定通知書」が交付されます。なお、登録住宅性能評価機関からの確認書が交付されている場合でも、所管行政庁の審査の結果、不適合となる場合もあります。

長期優良住宅は工事完了後も報告が必要

長期優良住宅では、工事完了時に原則として認定を受けた計画にもとづいて工事が完了した旨の報告が必要となります。また、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するためには、建築時において耐久性を確保するとともに、工事完了後も計画的に点検を行い、適切に補修及び改良等を行うことが必要です。

そこで、長期優良住宅の認定を受ける場合、申請時に作成した維持保全計画に従って計画的に点検を実施し、必要に応じて調査・修繕・改良を行うこと、さらにその内容の記録を作成し保存することが求められます。

なお、維持保全計画(書)の策定においては、維持保全の期間は30年以上、点検時期の期間は10年以内、地震や台風時には臨時点検を実施、点検結果を踏まえて必要に応じて調査、修繕または改良する、劣化状況に応じて内容を見直すことなどが必要とされています。

長期優良住宅の注意点

優れた基本性能を持ち、税制や住宅ローンなどで優遇措置も適用される長期優良認定住宅ですが、注意点もあります。長期優良住宅を新築(建築)、購入する前にチェックしておきましょう。

[ 1 ] 着工してからでは申請できない

仮に長期優良住宅と同等の性能を有する住宅を新築した場合でも、新築としての長期優良住宅と認定してもらうには、着工してからの申請では認められないので、注意しましょう。そのため、新築時に長期優良住宅の認定を希望する際は、着工前に申請し、審査を経て、認定を受ける必要があります。

なお、完成後にインスペクション(現況検査)を経て、既存住宅としての長期優良住宅の認定を受けることは可能です。ただし、その場合、たとえば、フラット35はフラット35への借り換えができないので、完成・引き渡し後に長期優良住宅として認定を受けた場合、住宅ローンの金利優遇を受けることはできなくなり、新築の長期優良住宅で適用される登録免許税や不動産取得税などの税制優遇も利用できなくなります。

[ 2 ] 建築費が増える

長期優良住宅は、高性能の住宅を建築することになるため、採用する素材や設備のグレードにもよりますが、建築費は一般的な住宅よりもおおむね1割~2割程度高くなる傾向があります。ただし、前述の通り、長期優良住宅向けの減税や補助金などの制度があるので、それらをうまく活用することで費用を抑えることも可能です。

[ 3 ] 費用や手間がかかる

長期優良住宅の場合、一般的な住宅と比べて、着工前の申請書作成にかかる費用や、図面をはじめとした多くの書類をそろえる手間がかかります。申請にかかる費用は数万円から数十万円にのぼることもあります。また、認可を受けるまでにかかる時間は数週間から数か月です。そのため、長期優良住宅の認定を受けたい場合には、これらの費用や時間を考慮して、余裕を持った予算やスケジュールを組むようにしましょう。

[ 4 ] 住宅のプランに制約が発生する

長期優良住宅は、耐震性や省エネ性、維持管理・更新の容易性などの性能面だけでなく、住戸面積の要件も満たさなければなりません。そのため、必須となる施工の項目が通常の住宅より多いという点で、住宅プランに制約が生じる可能性があります。

[ 5 ] 完成後も、維持保全が必要でコストもかかる

長期優良住宅の認定を受けるには、認定条件として定期点検とメンテナンスを行う必要があります。従って、建物完成後も良好な状態を維持できるよう住宅を保全していかなければなりません。具体的には、建物が完成してからも30年以上にわたって、10年以内ごとに点検や修繕、改良の記録を作成し、保存する義務が発生します。これには必要なコストもかかります。長期優良住宅では、完成後も維持管理の重要性に留意する必要があります。

長期優良住宅制度を活用して夢のマイホームを!

長期優良住宅には、優遇措置があり、快適な居住空間を確保し、建物の資産価値が長く維持できるというメリットがあります。一方で、一般的な住宅に比べて建築コストや申請費用が高いといった注意点もあるため、メリットと注意点の双方を理解したうえで、長期優良住宅の認定を受けるかどうかを検討することが大切です。マイホームの建築・購入の際は、不動産会社や施工会社に相談すると安心ですよ。

長谷工グループは、分譲マンションとして日本で初めて長期優良住宅認定を取得した実績もあります。上質で安心な新築マンション・一戸建ての購入をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※1出典:「長期優良住宅認定精度の技術基準の概要について」国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001597440.pdf

(最終確認:2025年11月18日)

※2出典:「地震保険基準料率のあらまし」損害保険料率算出機構

https://www.giroj.or.jp/publication/pdf/overview_SFR_earthquake.pdf

(最終確認:2025年11月18日)